Entry & My Page

Entry & My Page

Project Story

明日のための

モノづくり

Prologue

プロローグ

全国約80校の専門学校を運営する学校法人滋慶学園が、東京都江戸川区に開学した東京情報デザイン専門職大学。東洋建設は、情報技術を創造的に活用できる人材の養成を目指す同大学の設計・施工を担った。単なる新築工事ではなく、大学新設という特殊なケースに対し過去のノウハウとともに営業・設計・施工が緻密に連携して総合力を発揮。さまざまな課題をクリアし、デザイン性と機能性が融合した学びと集いの場が創り出された。東洋建設の建築の歴史の中でも「代表作」となる建築物件である。営業、設計、施工の各メンバーが集まり、プロジェクトの軌跡を語り合った。

Member

メンバー

-

建築

1986年入社

樫村 篤

所属

建築事業本部 営業第三部 部長

出身

理工学研究科 海洋建築工学専攻修了

-

建築

1990年入社

新崎 英樹

所属

関東建築支店 建築部 作業所長

出身

工学部 建築学科卒

-

建築

2006年入社

柏本 智史

所属

建築事業本部 設計部 課長代理

出身

工学部 建設工学科卒

-

建築

2017年入社

永野 裕人

所属

関東建築支店 建築部

出身

工学部 建築学科卒

Episode 01

東洋建設が持つ大学新設時のノウハウを活用。

「トンボ問題」解決により、

環境配慮型の大学整備が始動する。

最初にプロジェクトの背景、経緯を教えてください。

新崎

私はこれまで主にマンション建設工事に携わってきました。今回のような教育関連施設に関わるのは初めてで、作業所長としてチャレンジングな取り組みでした。東洋建設の中で、営業担当として教育施設分野を切り拓いてこられたのが樫村さんですが、今回のプロジェクトのきっかけも樫村さんの営業活動からでした。どのように滋慶学園様にアプローチしていったのですか。

樫村

私は30年近く学校案件に取り組んできました。営業は案件情報の収集から始まりますが、私の場合さまざまな情報ソースを活用し、学校新設などの情報を探します。そうした活動の中で、滋慶学園様が4年制大学を構想している情報を得ました。2019年2月のことです。そこから営業活動を開始し、当社の学校づくりの実績などをアピールしました。建設会社選定の提案コンペに参加したいと願い出たわけです。

永野

私はまだ現場経験が少なく、学校建築の施工管理も初めての経験でした。アサインされたとき、新たな分野の挑戦に期待が高まったのを覚えています。営業活動の中で、どのように当社をアピールし、受注に至ったのですか。

樫村

東洋建設が手掛けた教育施設の多くは大学です。私自身、大学6校を手掛けてきたことは、アピール要素の一つでした。また大学新設にあたって滋慶学園様は、文部科学大臣の認可を取得する必要があるのですが、その経験が少なかったようで、当社が、大学設置認可申請の支援経験があることも大きかった。ハードとソフトの両面でノウハウを持ち、実績があることは当社に対する期待につながったと思いますね。

柏本

営業段階では新崎所長も私も関わっていませんが、建設予定地に課題がありましたよね。いわゆる「トンボ問題」。この解決のために、どのような取り組みを進めたのですか。これが受注に至る大きなポイントだったと聞いています。

樫村

そうなんです。建設計画地に希少なトンボが生息していたことがあり、地元の住民がその保全を求めていらっしゃいました。トンボを取り巻く環境問題解決に道筋を付けることが、滋慶学園様にとって大学整備を軌道に乗せるために最重要課題だったのです。私は以前、オオタカ保護と大学整備の両立という事案に対処した経験もあったため、行政、環境コンサル、学識経験者、滋慶学園様による対策会議の立ち上げを提案し、トンボを取り巻く環境について調査してもらいました。続いて、今後もトンボが訪れる場所にするために、トンボ保全と大学整備を両立させる方針を検討していったのです。その結果、キャンパス内に「ビオトープ」を設けるのが最適という結論を得たのですが、当社のこうした真摯な対応を滋慶学園様に高く評価いただき、コンペをすることなく、当社へ設計・施工を発注いただきました。これは本当に嬉しかったですね。

東洋建設で教育施設分野を切り拓いてきた樫村。長年取り組んできた大学案件の実績や大学設置認可申請の支援経験が、滋慶学園様の期待を生み当社への発注につながった。

キャンパス敷地内の一角にあるビオトープ。大学整備を開始するにあたってのハードルであった希少なトンボを取り巻く環境問題を、ビオトープ設置という提案で解決につなげた。

Episode 02

「創造力・コミュニケーション力を培う空間」を

目指し、ディテールにこだわる「モノづくり」を

実践。

それぞれの役割を教えてください。

柏本

私も大学の設計は初めての案件で、不安と期待が入り交じる気持ちでした。まずは計画地を調査し、海外案件も含めた大学の事例収集を行いました。そして正式な設計契約前から、設計提案を開始しました。ただ難しかったのは、その時点では収容定員も学部・学科も決定していなかったことです。その中でも想定される収容人数、教室や研究室など必要な居室をイメージして、全体のボリュームを算出し滋慶学園様の意見とすり合わせていきました。そのような取り組みの中で、「創造力・コミュニケーション力を培う空間」という設計コンセプトが生まれたのです。

樫村

この時期、私は滋慶学園様が行う文部科学省との大学設置認可手続きの支援を進めていました。これをクリアしなければ大学設置はできません。施設計画のハード面から施設運営のソフト面まで、申請書類を揃える必要があり、過去の経験が活かされた場面です。着工後にも文部科学省の審議委員の実地審査に対応しました。新崎さんも一緒でしたね。

新崎

はい。すべてが初めて経験することばかりでした。先ほど柏本さんが「不安と期待」とおっしゃいましたが、当初、私は「不安と緊張」しかなかったですね(苦笑)。これまでは担当としてマンション建設現場が多く、作業所長として初めて教育施設を担当する事になり、久しぶりの鉄骨造の建物でしたし、設計図面からも施工の難しさが想像できましたので。同時に設計コンセプト「創造力・コミュニケーションを培う空間」にはワクワクもさせられたのですが、このコンセプトを設計にどのように反映させていったのですか。

柏本

計画地は緑に囲まれた自然豊かな立地です。ここに集う人は、情報やテクノロジーを活用し、新たな価値を創出するスキルを身に付けたエンジニアへの成長を目指します。その環境として、創造力とコミュニケーション力が培われる場をつくりたいと考えました。敷地は約1万㎡。高低差は最大で約4m。非整形の敷地形状を活かし、周辺環境との調和を図るために、校舎は階数を極力抑えた4階建てと3階建ての2棟としました。これらを空中歩廊で接続。キャンパス入口にはシンボリックな大階段を配置し、その先に憩いの場となるエントランス広場、2棟間を通り抜ける開放的な中庭を設けました。隣接する公園とつながるように運動場や屋上庭園を設け、広場や緑を立体的に連続させています。

新崎

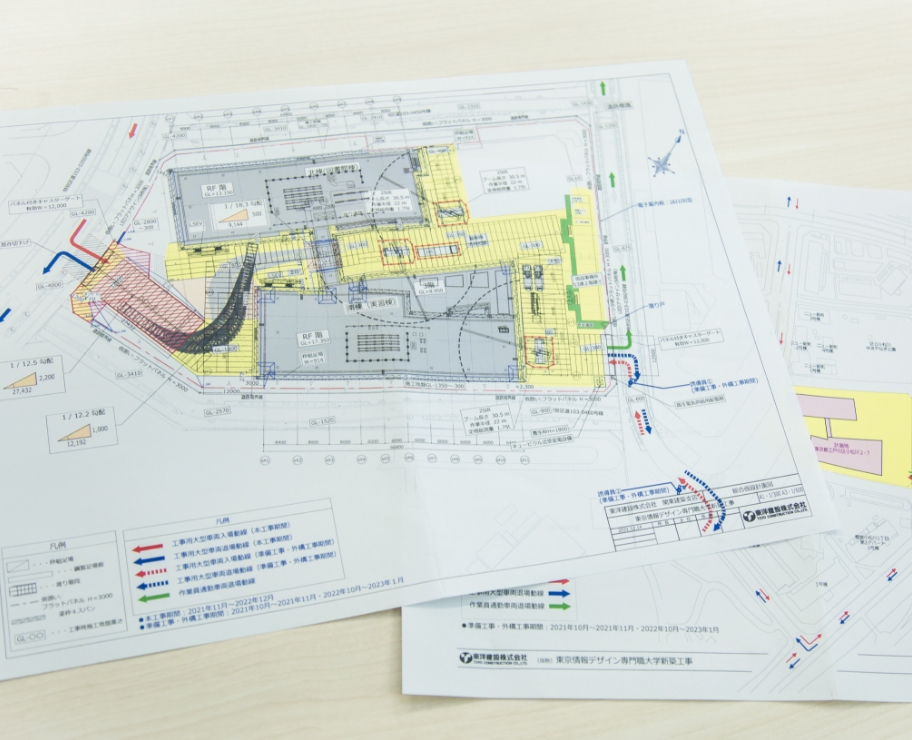

図面からも非常にスタイリッシュでありながら、このプロジェクトの壮大さを感じました。私たち施工に携わる部署は、まず着工前に近隣住民の方々に工事へのご理解をいただく必要があります。現場は都営アパートや大規模マンションに囲まれており、円滑に工事を進めるためには近隣からの理解を得ることが不可欠です。着工の約5カ月前から、滋慶学園様が開いた住民説明会に数回にわたって参加させていただき、作業時間や工事車両の通行条件などについて説明を重ねていきました。敷地周辺4面すべてが生活道路に囲われているため、警備員を各所に配置し、歩行者や一般車両の安全確保を徹底することが、着工に向けての第一条件でしたね。こうして着工を迎えて、その直後に永野さんがメンバーに加わりましたね。

永野

はい。当時の現場は、原野といっていい状態。樹木や草が茂り、動物も生息している自然豊かな場所。ここに大学が建つイメージが湧かなかったことを覚えています。今まで担当してきた建築現場が、病院やマンション、倉庫で、初めて学校の建築に携われると、とてもワクワクしました。それと一つひとつの工事に新しい試みがなされており、すべてが勉強になりました。私は主に躯体工事、内装工事の施工管理を担当。特に内装工事において、床のひび割れ防止対策のため、クラックチェックを行い、ひび割れ防止剤で対処したことは印象に残っています。約1万㎡という広い床を、最初から最後まで責任をもってやり遂げることができました。個人的には、建物外観のデザインに感動しました。

お客様との意見交換を重ねる中、柏本が生み出した「創造力・コミュニケーション力を培う空間」という設計コンセプト。新崎・永野はこのコンセプトをカタチにすべく、施工を進めていった。

南棟の外観はテクノロジーを感じさせるアルミエキスパンドメタルで構成。固定ボルト等が見えない施工が美観性を高めている。

柏本

建物外観は庇の水平と縦ルーバーの垂直が交わる「プリーズ・ソレイユ」で構成し、日射遮蔽性に配慮しました。正面ファサードは、南棟はテクノロジーをコンセプトに白系のアルミエキスパンドメタル、北棟がナチュラルをコンセプトに木調ルーバーで構成しています。

新崎

南棟および北棟の外観で特に西側は、いわば大学の顔と言えるもの。デザインに込められた設計者の意図を汲み取りつつ、施工への工夫を凝らしました。まず南棟のアルミエキスパンドメタルは、その固定ボルト等を外部から一切見えないハンギング方式を採用し美観性を高めました。北棟の木調ルーバーは押出成型セメント板に、熟練の塗装工が特注の専用ゴムベラを用い、木目を描きました。非常に手間がかかる難工事ともいえる施工でしたが、こうしたディテールへのこだわりが、微細に渡って発揮できた現場だと思います。

Episode 03

ランドスケープデザインへの徹底したこだわり。

工事の円滑な進捗のために不可欠だった

近隣への配慮。

プロジェクトの難しかった点、ハードルを教えてください。

樫村

施工責任者である新崎所長と設計担当の柏本さんの強力なタッグで順調に工事は進んでいったと感じていますが、二人がやり取りする姿は本当に楽しそうでしたね。私も数多くの現場を見てきましたが、担当者がこんなに楽しく仕事をしている現場はあまり見たことがない。二人だけでなく、皆で議論してみんなでつくったプロジェクトだと感じています。ここまで建物施工の話をしてきましたが、ランドスケープにもこだわりがありましたね。

柏本

そうですね。建物の構想の前に外部空間(広場・中庭)の配置から検討を始めました。ランドスケープデザインは「自然・人・街がつながり五感を刺激する創造的な過ごし方ができるキャンパス」がコンセプト。それを実現するため、川の流れのように、空間を緩やかに分節したパブリックスペース、ランダムボーダーパターン舗装による変化のあるシークエンス、四季の変化を感じる潤いのある緑を創出しました。

新崎

ランドスケープデザインの中で緑、つまり樹木選定は重要でしたね。そこで「樹木材料検査」を今回あえて実施し、設計者である柏本さんが実際に目で見て、満足のいく外構樹木を選定する機会を設けました。10カ所を越える圃場を回り、樹木を選定していきました。また中庭通路は、芝生が育成しやすい「緑化ブロック」を提案。緑化ブロックはパズルのように現場で何パターンかのモックアップの作成を行い、柏本さんと協議を重ねていきました。通路端部をジグザグに敷き込むことで、ランドスケープデザインの意図を汲み取り、川の流れを表現することができました。

「自然・人・街がつながり五感を刺激する創造的な過ごし方ができるキャンパス」がコンセプトのランドスケープ。緑化ブロックをジグザグにパズルのように敷き込み、川の流れを表現している。

樫村

若手メンバーの一人だった永野さんも、新しい経験、チャレンジだったと思いますが、施工管理においては、何を心掛けましたか。

永野

今回は工期がタイトだったことも特徴の一つだと思います。職員や作業員も含め密なコミュニケーションを取り、後戻りのない施工を心掛けて業務に臨みました。また、現場の立地が四方居住地に囲まれているため、近隣への配慮には特に気を遣い施工に携わりました。住民の方々とコミュニケーションを取ることで工事への理解を深めてもらい、工期後半では近隣の方から励ましの言葉もいただきました。工事が竣工し、近隣の方から「お疲れ様」と声を掛けられたとき、このプロジェクトに携われた誇りを感じましたね。

新崎

近隣への配慮は、円滑な工事進捗に欠かせません。作業員の通勤車両の現場入場時間、工事開始時間もルール化し、その遵守を徹底しました。振動・騒音に関してはデジタル表示の振動・騒音計を近隣住民に見える位置に設置。また隣接道路は千本桜で有名な桜並木となっており、景観に配慮してツタ柄の仮囲いパネルを採用しました。また工事車両搬出入においても、サブゲートを設置し、一方通行や大型車両通行禁止の規制解除許可を所轄警察から取得した上で、大型車両による土砂の搬出作業を行いました。隙が許されない安全確保、それが一つのハードルでしたが、無事にクリアすることができました。

柏本

私は着工後も工事監理として、現場に関わりました。「設計・施工」両方を一貫して担当できる強みを存分に活かせた現場だったと思います。またこのプロジェクトの特徴の一つに関係者が多かったことが挙げられます。滋慶学園の担当者様のほかに、滋慶学園側のデザイナーおよび設計事務所の監修、ランドスケープやライティングデザイン担当者等、さまざまな立場の方の意見を集約していくことが難しい点でしたが、樫村さんや新崎所長をはじめ、各担当者が密なコミュニケーションをとって取り組むことで乗り越えることができたと感じています。

樫村

本当にそうですね。一人ひとりがやるべきことをやった現場。新崎さんのもとで、みんながベクトルを一つにして遂行したプロジェクトでした。強く印象に残ってるのは、現場がとても綺麗だったこと。ゴミ一つ落ちていなかった。そうした姿勢もプロジェクト成功の背景にあったと思いますね。

Episode 04

東洋建設の歴史に確かな足跡を残した、

全員がスクラムを組んで成し遂げたプロジェクト。

今回のプロジェクトで得たやりがいや学び、今後の目標を教えてください。

柏本

自然豊かな敷地のポテンシャルを最大限に活かすため、建築の配置や形態、ランドスケープデザインや植栽計画を何度も検討しました。周辺環境との調和を図りながら、学生のための豊かな空間づくりに携われたことにやりがいを感じています。これまで数多くの案件の設計を行ってきましたが、ここまで意匠にこだわったのは初めてでしたし、すべてゼロから考える仕事でした。設計者としての世界が拓けた、そんな実感がありますね。

新崎

当社が「設計・施工」を担当したことで、ディテールとデザインにおいても、施工の立場でありながら提案し続けることが可能なプロジェクトでした。その結果、プロジェクト関係者全員が、満足のいく建物をつくり上げることができたと思っています。私自身、施工従事者として大きな節目となるプロジェクトで、今までの経験をすべて注ぎ込んだ集大成ともいえる建物。15カ月という短い工期でしたが、2023年1月の竣工時は格別な感慨、達成感がありました。

樫村

私も今回が学校7件目であり、キャリアの集大成と感じています。当社が扱う案件は物流施設や工場、マンション等が多い中、学校分野を切り拓いてきた自負があります。今回の建物は、その規模の大きさや設計・施工のクォリティの高さから、当社の歴史に残る建物だと思っています。竣工後、お客様から「東洋に頼んで良かった」と言っていただき、大きな仕事の喜びを感じました。

永野

今回のプロジェクトはすべてが学びですし、主体的に業務を進められた現場だったこともあり、成長につながるとても思い入れのあるプロジェクトになりました。今後も、さまざまなことに挑戦し、施工管理者として大きく成長していきたいと考えています。

新崎

今回は工事に関わった東洋建設全メンバーが垣根を越え、まさにスクラムを組んで挑んだプロジェクトでした。設計・施工すべてにおいて妥協しない姿勢を追究し、一枚岩となってプロジェクトに取り組むことができました。この経験を活かして、東洋建設の設計・施工のさらなる高みを目指したいと思っています。

着工初期のまだ木々が生い茂っている状態から(左上:2021年10月末)、整地が進み(左下:2021年12月末)、建築が本格化(右上:2022年6月末)、竣工直前(2022年12月末)と工事が進む。

新崎・永野たち施工担当のメンバーは、着工からわずか15カ月間という短納期で竣工に漕ぎつけた。工期を振り返ると、忙しい中にあってもこだわり抜いた点など、話が尽きることはない。

ナチュラルをコンセプトに構成した北棟の木目調ルーバー。一見木材に見えるが、実は押出成形セメント板に熟練工が特注のゴムベラで描いた木目でできている。こうしたディテールへのこだわりが完成度を高めている。

Recommended

Contents